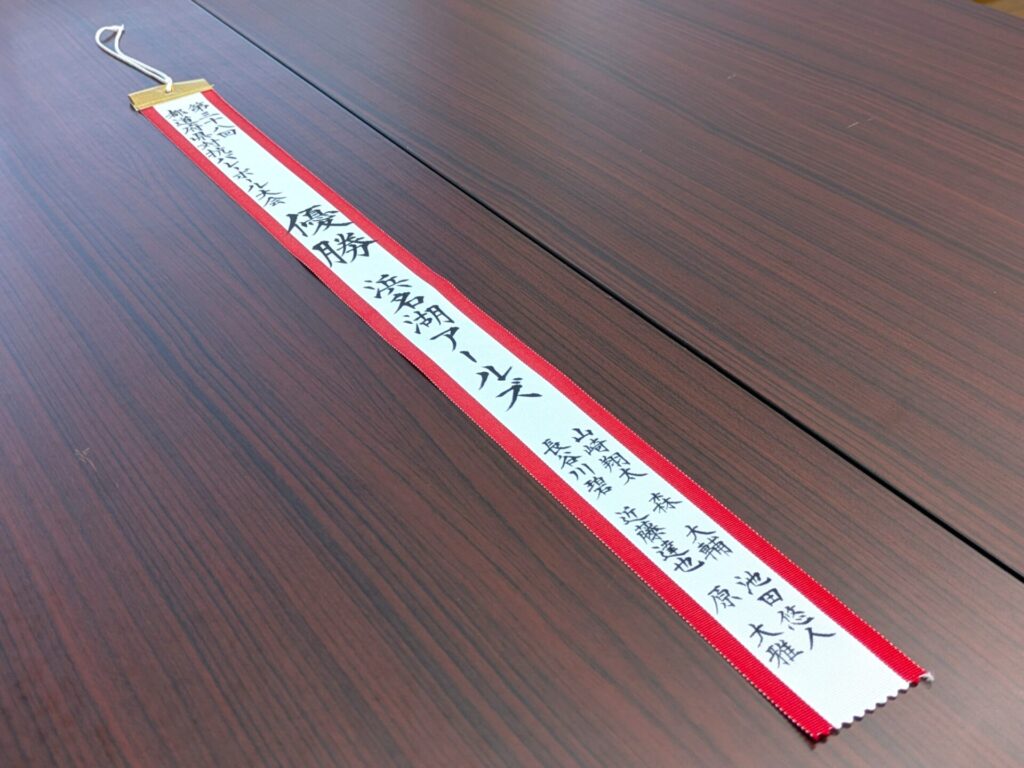

布への筆耕│ペナントや胸章に文字を書く時のコツ

最近、ペナントや胸章など、布地への筆耕のご依頼を多くいただきます。

紙とは違い、布地に墨で文字を書くと滲んでしまうため、美しく仕上げるにはいくつかの工夫が必要です。

今回は、実際に布地へ筆耕している様子と、きれいに書くためのポイントをご紹介します。

墨の選定|布書き専用の墨を使う

布に書く場合、普通の墨では滲みやすいため、布専用の墨を使います。

私が普段使用しているのは、開明の「帛書墨(はくしょぼく)」です。

これは布書き専用に開発された墨汁で、一般的な墨汁よりもやや粘度が高く、どろっとしているのが特徴です。

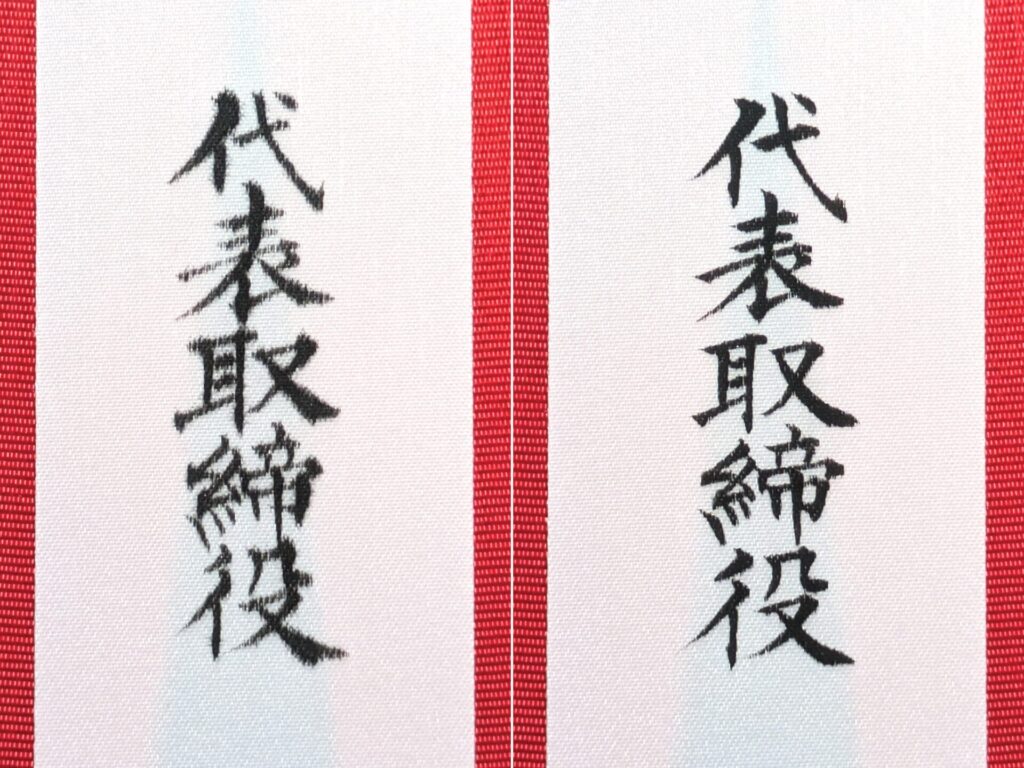

実際に、普段賞状を書くときの墨と比較してみましょう。

賞状用の墨を使うと、全体的に滲んでいるのが分かります。

特に、線を太くしようと力を入れると、一気に滲みが広がります。

一方、帛書墨では安定したきれいな線が書け、美しい仕上がりになります。

ただし、どろっとしているため書き心地に少々クセがあり、慣れるまで練習が必要です。

他にも、滲まないようにするために、布にチョークを塗る方法や、ポスターカラーを使う方法などがあります。

チョークは布が汚れてしまうので、胸章などきれいに仕上げたいものには不向きかもしれません。

一方ポスターカラーは、発色がよく、布にもしっかり定着するため、実用的です。

私も、祭りのたすきに文字を書く時にはポスターカラーを使っています。

レイアウト|文字の大きさ、配置を考える

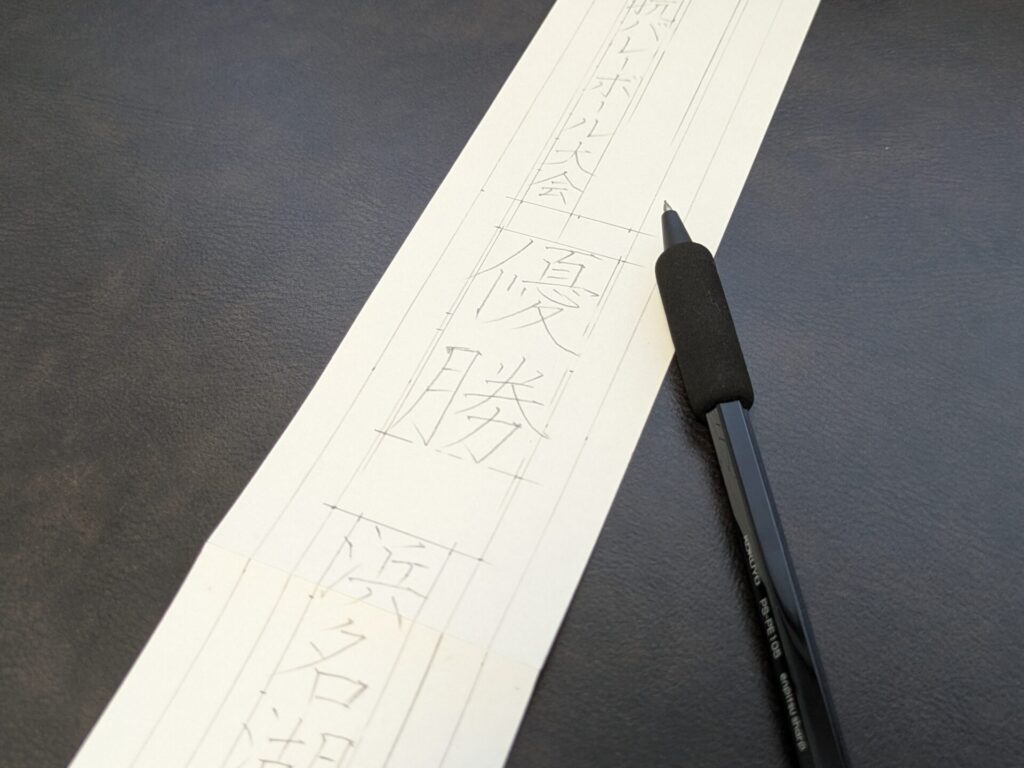

布に直接書く前に、レイアウト(文字の配置)を丁寧に決めます。

これは賞状筆耕と同じく、美しい仕上がりのために欠かせない工程です。

ペナントの場合は、遠くからでも文字がはっきり見えるよう、やや大きめに配置します。

胸章の場合は、数十枚〜100枚単位でご依頼をいただくことが多いため、枠だけレイアウトして一発書きで進めます。

清書|スピード感を持って書く

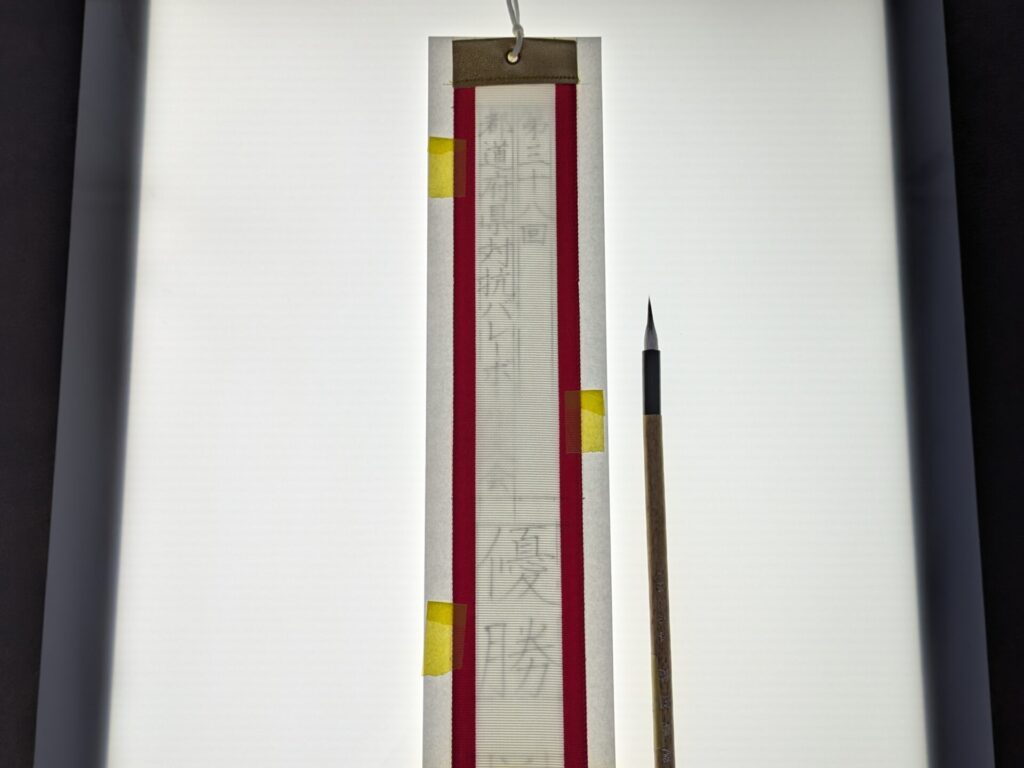

清書は、トレーサーで下書きを透かして行います。

布は柔らかいため、左手で上下をしっかり張りながら書くのがポイントです。

布書き専用の墨を使っているとはいえ、同じ場所に筆がとどまっているとさすがに滲んでしまうため、スピード感を持って滑らかに書いていきます。

また、冷暖房の効いた部屋では墨の水分が早く蒸発し、粘度が高くなりがちです。

その際は、新たに墨を足すか、少量の水を足して墨の状態を一定に保つようにしています。

清書後は、半日ほど乾かしてから梱包します。

紙より乾きは早いですが、念のため時間をかけてしっかりと乾燥させています。

まとめ

布に文字を書くのは少しコツがいりますが、工夫次第で美しく仕上がります。

大切なイベントや式典などで使用するペナント・胸章の筆耕をお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。